2023年6月15日14:30,“人文通识教育系列讲座”第五场《从“艺术终结论”谈起》在人文学院会议室成功举办。讲座由人文学院李雁劼副教授主讲,由艺术学理论教研部部长申小龙主持,线上线下同步进行,来自不同专业的师生们共同参与交流、讨论。

讲座伊始,李雁劼提到在西方艺术史上曾衍生出过如“艺术终结论”、“文学终结论”等一系列的命题,这些学说曾在我国学界引起了强烈反响,也使得艺术接受群体出现误读现象。因此,本次讲座她从“艺术终结论”出发,围绕黑格尔“艺术终结论”、阿瑟·丹托“艺术终结论”、鲍德里亚“艺术消亡论”,以及关于如何重建和坚守艺术对于现实的精神联系和“艺术终结论”之我见五个部分,梳理了西方艺术史上不同学者对艺术发展的观点,阐述了如何重建和坚守艺术对于现实的精神联系的问题。

一、黑格尔“艺术终结论”

关于“艺术终结”这一问题,自十九世纪初黑格尔在海德堡的一次美学讲演中就已明确提出,其中艺术“死亡通知书”就此发下。李雁劼首先向师生们介绍了黑格尔“艺术终结论”的理论基础,包括“绝对理念论”与艺术发展史观。她指出黑格尔将“绝对理念”视为是宇宙万象发展的最高原则,也是现实世界与意识世界相互联系、统一的根源,在黑格尔看来,艺术、宗教、哲学是人类认识绝对理念的主要方式。随后,她又介绍了黑格尔将艺术发展划分为三个阶段,并认为这三个阶段可以代表艺术与精神的不同关系:象征性艺术(艺术的开端)、古典艺术(最完美的艺术,内容与形式的和谐,绝对精神的完美表现)和浪漫艺术(强调内在精神世界,形式与精神开始分离——终结)。李雁劼强调,在黑格尔看来,艺术其实是为哲学的发展提供了可能性,使哲学成为可能,一旦完成这一历史使命,艺术在宇宙历史中不再有历史使命。因此,当浪漫时期,人不再满足于从感性形象认识理念时,精神就要进一步脱离物质,以哲学的概念形式认识理念,“艺术终结论”也就由此而产生了。

随后,李雁劼介绍了黑格尔学说产生的社会背景,并向师生们提出“终结”是否等同于“死亡”?这一问题引发了同学们的深入思考。李雁劼表示其实“艺术终结论”并非“艺术死亡论”,之所以大家会产生这样的误解,则是因为黑格尔在《美学》不同卷本表述中的抵牾,以及英语译介时出现的误译现象。鉴于此,李雁劼带领同学们回归到德文语境,对原词的词义进行探析,并发现“终结”一词的“复义”性质,既包括“取消”“结束”之义,又与“开始”“再生”相互联系。她希望同学们在认识和理解“艺术的终结”时,应该以发展、辩证的眼光来看待,“过去”的艺术其实并没有终止或消亡,“终点”往往意味着“起点”,是另一种“开始”。

结合学者们对于黑格尔“艺术终结论”的认识,李雁劼提醒大家要清楚认识到黑格尔所说的“艺术的终结”实际上并非指艺术生产的终结,而是指艺术与我们(人类)的关系问题。因此,在理解黑格尔“艺术终结论”时,既要看到其在理论上的贡献,又要看到其在时间上、文化上、方法论上的局限性。

二、阿瑟·丹托“艺术的终结”

在黑格尔宣判“艺术终结”一个半世纪之后,1984年美国学者阿瑟·丹托在其《艺术的终结》中重新讨论了黑格尔的命题,被称之为艺术的“二次终结”。李雁劼带领大家思考“艺术究竟‘终结’在哪里呢?”丹托在文中的表述为“艺术随着它本身哲学的出现而终结。”由此可见他的艺术终结思想受到黑格尔的重要影响,认为艺术将终结于“哲学”,艺术丧失了自身的特性之后,将会以一种“哲学的形式”出现。而艺术和哲学的关系史就是不断搏斗的历史。

丹托认为艺术史可分为三个历史的宏大叙事模式,从早期追求准确再现的进步历史到现代主义时期追求艺术的纯粹性,再到后历史阶段(后现代主义阶段)将艺术作为视觉形象的表现载体,使艺术越来越趋于观念化、哲学化,艺术史则走向了作为观念诉求历史的终端,这实际上意味哲学对艺术的“剥夺”,因此,“后历史”的艺术不是作为叙事对象的艺术终结了,而是叙事本身终结了。

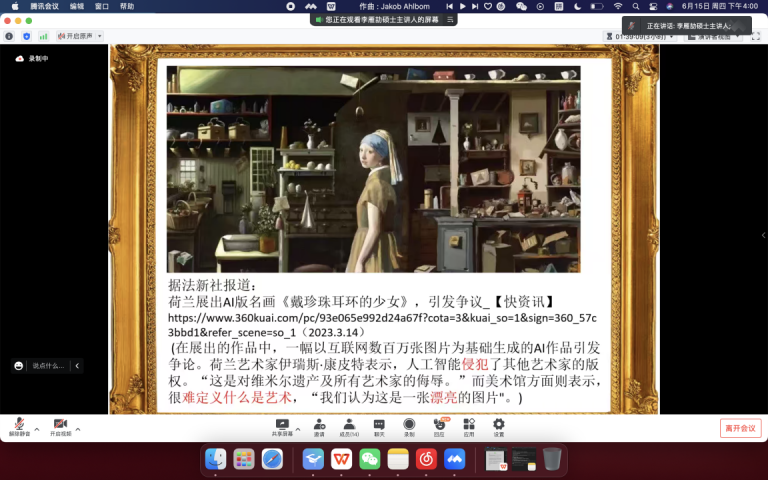

而关于艺术的边界问题,李雁劼提到当时社会雅俗界限的消失、艺术边界的消解和先锋精神的衰落,给现代美学体系带来了前所未有的冲击,这重新引发人们对“什么是艺术”的哲学思考。与此同时,艺术的不确定性也成为了艺术哲学在界定艺术时的一个难题。而美国波普艺术家安迪·沃霍尔《布乐利盒子》的出现,使丹托的艺术定义成为可能。因为丹托认为在《布乐利盒子》与艺术终结之间,存在着一种特殊的关联,即艺术正在遭遇“物化”“技术化”与“生活化”的危机与挑战。

在对丹托与黑格尔的“艺术终结论”的比较中,可以得出这样的结论:艺术终结论中的“艺术”是特指历史时期的艺术,而不是作为一般概念的艺术。两者虽然都谈到了艺术发展的某种“终结”,且对于“艺术终结在哲学里面,哲学剥夺了艺术”有着共同的认知;但在这一问题的理解与侧重方面并不完全相同,黑格尔强调艺术在历史进程中地位的下降,而丹托关注艺术发展的转型与多样性,认为艺术的消失是艺术形式和意义的转变,是为了适应当代社会的需求和文化变革。

三、鲍德里亚的“艺术消亡论”

在这一部分,李雁劼主要向同学们介绍了鲍德里亚的艺术观。鲍德里亚认为现代社会条件下的艺术,已经失去了其独立性和原创性,现代社会的媒体和大众文化的兴起则导致了艺术的边缘化和消亡。且在消费主义和虚拟现实等因素的影响下,艺术只是被当做一种商品或消费品而存在。因此鲍德里的“艺术消亡论”实际上是对现代艺术的一种批判,是对于重建艺术意义的思考。

四、如何重建和坚守艺术对于现实的精神联系

鉴于上述梳理与讨论,李雁劼引出了“如何重建和坚守艺术对于现实的精神联系”这一话题。她先向同学们介绍了当代艺术家、评论家和学者们在面对艺术终结论时所持有的观点,探讨了艺术在当代社会中的“角色”和意义,以及艺术应如何在商业化和大众化的环境中保持独立性和创造性。并提及在重建和坚守艺术对于现实的精神联系时应注意两点:其一,本着发展的观念,求得人类作为创作主体和欣赏主体的主体性。其二,保持辩证的观念,以开放的态度看待艺术,保持艺术的活力和意义。

五、艺术终结论之我见

综上所述,李雁劼认为“艺术终结论”是一个伪命题,其产生的主要原因是当前文学艺术的发展与变化,与接受者头脑中固有的、传统的接受方式和主要审美方式的文学艺术的“标准形态”形成了冲击。其次,她提到虽然文学艺术的外在形态和内在意义的变化,与外在生活与时代的变化时相辅相成的,但任何文学艺术的源头归根结底是作为主体性的人,而文学艺术在品质上是人的精神世界的反映。

最后,李雁劼强调本次讲座与其说是对“艺术终结论”的理论阐释和总结,不如说它开启了一扇人与世界精神对话的新生之门——只要人存在,艺术就不会终结,艺术史研究就不会终结,精神就不会消亡!

随后,李雁劼与在场师生进行了互动交流。

问题1:老师好,您刚刚谈到艺术有不可或缺的主体性,也介绍了AI技术不具有主体性,您利用AI工具进行创作了“阿尔卑斯山下的一个中年的牧羊妇女”,这不就是您赋予了它一个主体性吗?

李雁劼:这个问题看起来是对这个画的主体性的探讨,但其实最后探讨的是AI所创作出的这个作品是不是艺术品的问题。刚刚提到,在用AI画作之前会有(描述性)命名,本来这个命名越仔细,它呈现出来的内容也应该越细致。但很遗憾,这个画作出来以后我并不觉得它是一个艺术品。因为,无论是AI的信息化技术,还是它背后庞大数据库,都与我没有任何关系,我没有赋予它任何我的主体意念。在这幅画生成之前,我只是把我的想法告诉它,希望它能外化的呈现出来。举个例子,当我把这个水瓶摆出来一个造型时,它似乎成了一个艺术作品,但这不是我的原创,没有我的创作理念,没有创新性,只能称之为“模仿”“摆拍”。但当我想使这些瓶子成为一个艺术品时,我就可以给瓶子上涂上颜色或者剪成好看的图形,进行二次加工,这样你们就会觉得这个瓶子“活”了。实际上,是我让它呈现出了一种生命的状态,这个时候,它就成为了一个艺术品,因为我赋予了它我的构想、技术以及我的理念的传递。

问题2:您刚刚说现在艺术已经融合了别的东西,那是不是说以前的艺术是纯粹的,现在的艺术已经不纯粹了呢?

李雁劼:其实当我们聊到关于艺术纯粹性的问题时,我认为一定是在一个具体的时空中来讨论的。因为在特定的时空中,人的生产方式是确定的,艺术观念上也基本是趋同的。关于这个问题我们应该从两个方面来看待。首先,我们认为工业技术的介入以前的艺术是纯粹的,后来照相机的出现对绘画造成了一个巨大的挑战,所以我们认为艺术似乎不具有纯粹性了。但慢慢随着技术的发展,打开了我们对视觉和物理学方面的认知,出现了一种新的艺术媒体——电影。而且发现电影中包含着音乐、美术、戏剧等等各种艺术种类。那么,大家想想此时我们又该如何评判艺术的纯粹性呢?所以,我认为我们在谈艺术的纯粹性时,不能机械的去看待它,应该秉承一种发展的眼光来看待艺术的形式、形态及其与技术的融合。第二,我认为我们在谈艺术的纯粹性时,一定是要将其置入到某一具体时空中才有意义。当人类用技术来创作和生产艺术时,作品中一定有包含着人在某个具体时空中对某一问题的探讨,或褒义的、或疑惑的、或批判的。但不管怎样,这个作品具有某种表达内涵和艺术主题的倾向。这是我对你这个问题的作答,希望可以帮助到你。

最后,申小龙表示本场讲座内容丰富,也与同学们分享自己听完讲座的感受,他鼓励同学们在学习中不断思考和探索,并希望李雁劼老师以后能开办更多讲座,与同学们进行交流。本场讲座不仅加深了同学们对“音乐终结论”的认识,也激发同学们对知识的求知欲和好奇心,启发了大家对相关问题的思考。

文案:邓 洋

图片:邓 洋、陈镘朵

责编:肖云森

审核:叶明春